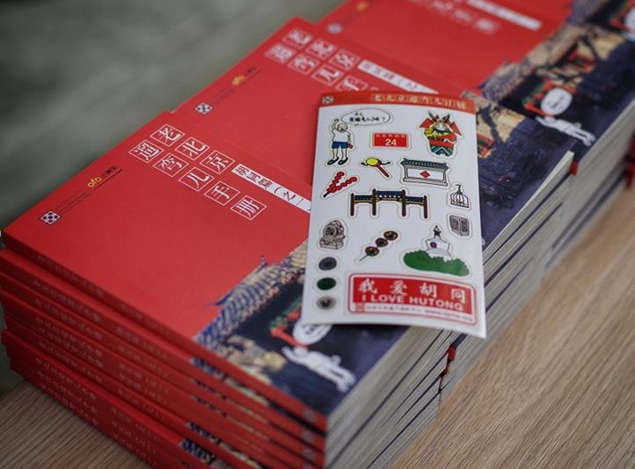

Une brochure présentant des balades dans les hutong du vieux Beijing, publiée le 17 juin 2017

L’ancienne civilisation chinoise a laissé à la nation un riche patrimoine culturel matériel, qui inclut de magnifiques édifices royaux, ainsi que de nombreux monuments typiques disséminés dans les zones urbaines et rurales. Depuis la mise en œuvre de la politique de réforme et d’ouverture en 1978, la Chine accorde de plus en plus d’attention à la protection du patrimoine culturel. Outre les mesures législatives et administratives aux niveaux national et local, de multiples organisations non gouvernementales (ONG) se sont jointes à cette cause.

L’une d’entre elles, basée dans la capitale, est le Centre de protection du patrimoine culturel de Beijing (CHP). Au cours de ses près de 20 années d’existence, celui-ci a mené divers projets et activités pour soutenir la protection publique du patrimoine culturel dans les communautés, en coopérant avec des experts compétents et en recrutant des bénévoles.

Documenter les changements dans les hutong

Depuis sa création en 2003, le CHP se concentre sur la protection du patrimoine culturel local et, de 2006 à 2008, a mené un projet de recherche intitulé « Les amis du vieux Beijing ». Grâce à des enquêtes sur le terrain, il a recueilli des informations de base et examiné l’état de conservation des zones de préservation historique et culturelle, des hutong et des architectures anciennes dans les zones centrales de la vieille ville. Il a également publié deux rapports d’évaluation annuelle pour promouvoir la conservation des zones anciennes.

Les hutong sont des ruelles typiques du vieux Beijing, riches d’une histoire de plus de 750 ans, depuis que la dynastie des Yuan (1271-1368) y a établi sa capitale. De nombreux anciens hutong sont encore en état dans les 62,5 km2 de la vieille ville, à l’intérieur du deuxième périphérique de Beijing. Ils constituent une partie importante de la circulation de la ville, et sont témoins de son développement et des changements dans la vie des gens.

Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le nombre de hutong a diminué au fur et à mesure du développement économique et social du pays. L’information sur les hutong est également très limitée. En 2006, un rapport dirigé par l’Institut municipal d’urbanisme et de conception de Beijing et l’Université de génie civil et d’architecture de Beijing a conclu qu’il y avait 1 353 hutong dans le vieux Beijing en 2005.

Sur la base de plus de dix ans de documentation et d’enquête sur le vieux Beijing, le CHP a lancé le projet « Marche dans la vieille ville » en 2016. Hu Xinyu, administrateur de l’ONG, a déclaré à La Chine au présent que les informations dont on dispose montrent que le nombre total de hutong diminue d’année en année. Dans le processus de développement économique, de nombreux bâtiments anciens à côté de hutong ont été transformés de maisons de plain-pied en immeubles de bureaux imposants et certaines installations ne répondent plus aux normes authentiques traditionnelles. « Identifier la situation actuelle et trouver des solutions possibles pour les hutong sont les raisons initiales du lancement de ce programme », précise Hu Xinyu.

Le programme s’est étendu sur trois sessions, jusqu’en 2019. L’équipe du CHP et plus de 160 bénévoles ont enregistré divers détails sur les hutong en les photographiant, en les mesurant et en les observant, formant ainsi une nouvelle base de données sur les hutong. Parallèlement, un manuel et un rapport ont été diffusés pour aider le public à découvrir et à apprendre l’histoire et la culture du vieux Beijing. L’équipe du CHP espère faire du programme un projet à long terme et continuera de se concentrer sur les changements à l’avenir et de les répertorier.

Les bénévoles comprennent à la fois des résidents des hutong et de nouveaux Pékinois. Beaucoup d’entre eux veulent en savoir plus sur Beijing et apporter leur propre contribution. « Nous les aidons à participer à la cause de la préservation du patrimoine culturel sous la forme d’un engagement public », explique Hu Xinyu.

Un shibi, le prêtre et gardien des traditions de la minorité qiang, dirige une cérémonie pour inviter les dieux.

Régénérer les siheyuan

Le siheyuan est une habitation à cour traditionnelle encadrée des quatre côtés par des bâtiments de plain-pied. Il a une histoire de plus de 3 000 ans et reflète la conception chinoise traditionnelle de la hiérarchie, l’ancienne théorie chinoise des cinq éléments et l’idée taoïste du yin et du yang.

Avec la demande croissante d’un style de vie moderne, de nombreux nouveaux matériaux et modes de rénovation des maisons ont émergé et proliféré, abîmant la structure architecturale traditionnelle et la valeur esthétique des siheyuan. Par exemple, le bois est remplacé par du ciment pour les piliers et des portes de sécurité en alliage d’aluminium sont utilisées à la place de celles en bois.

Actuellement, le CHP mène un programme de formation sur la restauration des maisons à cour carrée. Il fournit un soutien professionnel et technique ainsi que diverses suggestions aux locataires, aux propriétaires et aux équipes de construction dans la restauration de maisons anciennes, en essayant de répondre aux besoins de logement des résidents tout en recherchant la beauté traditionnelle et en réduisant la destruction des bâtiments traditionnels, les conflits inutiles et les problèmes récurrents.

Selon Hu Xinyu, le but du projet est de parvenir à la préservation des structures des maisons. « Nous conseillons aux agents immobiliers d’ajouter de l’isolation et de l’imperméabilisation dans les murs. Bien que le coût de la rénovation ait augmenté, cela peut diminuer les problèmes domestiques ultérieurs, préserver l’esthétique générale et améliorer la valeur de la maison », affirme-t-il.

En plus de cela, le CHP a fait appel à des bénévoles pour cartographier et enregistrer les données de base des bâtiments entourant des cours préservées. Il a également donné un certain nombre de conférences sur le thème de la restauration et de la protection des siheyuan.

Une cérémonie de mariage de l’ethnie qiang dans le village d’A’er (Sichuan). Photo prise par le CHP.

Revitaliser l’art ethnique

En Chine, le principal groupe ethnique est le peuple han, mais il existe 55 autres groupes ethniques vivant dans différentes régions. Selon le septième recensement national de la population, au 1er novembre 2020, la population des minorités ethniques s’élevait à près de 125,5 millions, soit environ 8,9 % de la population chinoise. Par rapport à 2010, ce chiffre a augmenté de près de 10,3 %.

En général, les formes communautaires de nombreuses minorités ethniques sont bien préservées, tout comme leurs systèmes relativement complets de langues, de costumes, de coutumes et de croyances religieuses. Cependant, en raison du développement industriel, des catastrophes naturelles et des mouvements de population, une partie du patrimoine culturel minoritaire a subi des pertes et des destructions.

Afin d’aider les minorités ethniques à perpétuer leurs traditions et à faire revivre leur culture, le CHP, avec le financement et le soutien de diverses sources, a mené quatre projets de revitalisation culturelle des minorités ethniques depuis 2005, produisant des compilations d’informations culturelles ethniques impliquant les provinces du Yunnan, du Guizhou et du Sichuan, et contribuant à un programme de conservation de l’artisanat. Les publications y afférant sont collectées par des groupes minoritaires locaux, des bibliothèques et des musées, et les objets artisanaux ont été vendus dans le pays et à l’étranger.

De 2009 à 2010, le CHP a mené le troisième projet nommé « Revitalisation culturelle du village d'A’er de la minorité qiang », dont le but était d’aider les Qiang à préserver leur culture.

Les Qiang ont une longue histoire et une culture unique. Ils résident actuellement dans le Sichuan et le Guizhou. Le village d’A’er est situé dans le district de Wenchuan (Sichuan). Une partie du patrimoine culturel de cette ethnie a été endommagée lors du violent tremblement de terre de 2008. Afin de préserver la culture qiang, l’équipe du CHP a mobilisé un groupe de volontaires locaux pour documenter la culture traditionnelle de leur groupe ethnique dans divers domaines, puis de la traduire de la langue qiang en mandarin standard et ainsi l’immortaliser. « Sous la forme d’archives, nous soutenons la communauté locale de sorte qu’elle puisse transmettre sa précieuse culture et renforcer la dynamique interne de reconnaissance culturelle », détaille Hu Xinyu. Par ailleurs, le CHP a également aidé les villageois à réparer une tour de défense détériorée par le tremblement de terre.

La protection du patrimoine culturel est une affaire publique, mais il existe encore des problèmes tels que le manque de sensibilisation du public et les conflits d’intérêts. Le CHP continue de coopérer avec des experts, des universitaires, des avocats, des médias et d’autres acteurs de tous horizons pour discuter de tous ces sujets et les promouvoir, en espérant que la culture traditionnelle chinoise pourra être conservée et la sagesse culturelle chinoise transmise.