Sous la grisaille parisienne et les angoisses des actualités, nous cherchons tous un peu de bonheur et surtout de lumières pour retrouver foi en notre humanité. Et si cette lumière venait de l’exposition La Chine des Tang au Musée Guimet ? Jusqu’au 3 mars 2025, ce haut lieu des arts asiatiques nous plonge dans l’une des périodes les plus fastes de l’histoire chinoise : la dynastie Tang (618-907). Une époque de raffinement, d’ouverture et d’innovation où les arts et la pensée rayonnaient bien au-delà des frontières de l’empire.

Dès les premières salles de l’exposition, nous sommes happés par une explosion de couleurs, de formes et de textures. Les céramiques sancai aux tons vibrants, les statues de terre cuite d’une finesse étonnante et les manuscrits délicats tracent les contours d’un monde où le sensible et l’intellectuel se répondent. On y découvre une Chine cosmopolite, un empire ouvert aux influences persanes, indiennes et méditerranéennes grâce à la Route de la Soie.

Une société en mouvement : les femmes à cheval, symbole d’une ère d’émancipation

Parmi les œuvres qui fascinent, les sculptures de femmes à cheval retiennent particulièrement l’attention. Capturées dans leur élan, vêtues de robes aux plis subtils, elles incarnent une époque où l’élégance et la liberté féminine allaient de pair. Contrairement aux dynasties suivantes, sous les Tang, les femmes participaient pleinement à la vie culturelle et sociale. Danseuses, musiciennes, poétesses, et même impératrices, elles étaient présentes et influentes.

Ces cavalières sculptées en terre cuite témoignent aussi de l’importance du cheval dans la culture Tang. Symbole de prestige, il était indispensable aux échanges commerciaux et militaires, mais aussi aux loisirs aristocratiques. En observant ces sculptures, on ressent une impression de mouvement figé, une capture presque photographique d’un instant de grâce et de puissance.

Un âge d’or de la culture et de la pensée

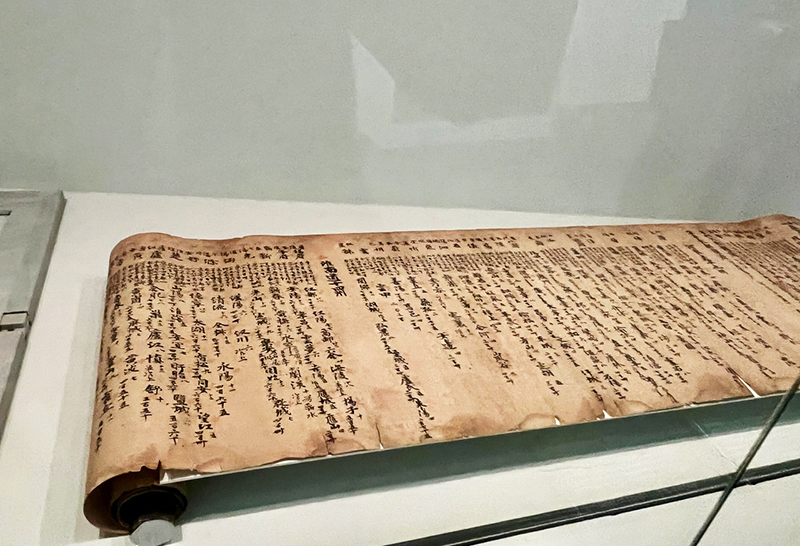

L’exposition met également en lumière l’effervescence intellectuelle des Tang. La poésie y tenait une place centrale, et des figures comme Li Bai, Du Fu et Wang Wei ont laissé une empreinte indélébile sur la littérature chinoise. Certains manuscrits exposés permettent de mesurer la richesse de cette époque où la calligraphie était un art autant qu’un vecteur de transmission du savoir.

C’est aussi sous les Tang que le bouddhisme s’épanouit pleinement en Chine, en dialogue constant avec le taoïsme et le confucianisme. Des sculptures de bodhisattvas d’une sérénité saisissante témoignent de cette fusion des influences indiennes et chinoises, qui donna naissance à un art profondément spirituel.

Une invitation au voyage et à la contemplation

L’exposition La Chine des Tang ne se contente pas d’exposer des œuvres magnifiques ; elle nous offre un voyage hors du temps. Elle nous rappelle que l’histoire humaine est faite de périodes d’obscurité, mais aussi de moments de lumière où la créativité et l’intelligence collective donnent naissance à des civilisations éblouissantes.

Dans un monde où les incertitudes sont nombreuses, redécouvrir une époque où l’art et la pensée étaient des vecteurs d’ouverture et de dialogue est une bouffée d’air frais. En quittant l’exposition, une question demeure : et si, comme les Tang, nous réapprenions à faire de la culture un moteur de rayonnement et de paix ?

(Photos fournies par l'auteur)

*SONIA BRESSLER est fondatrice de La Route de la Soie-Éditions