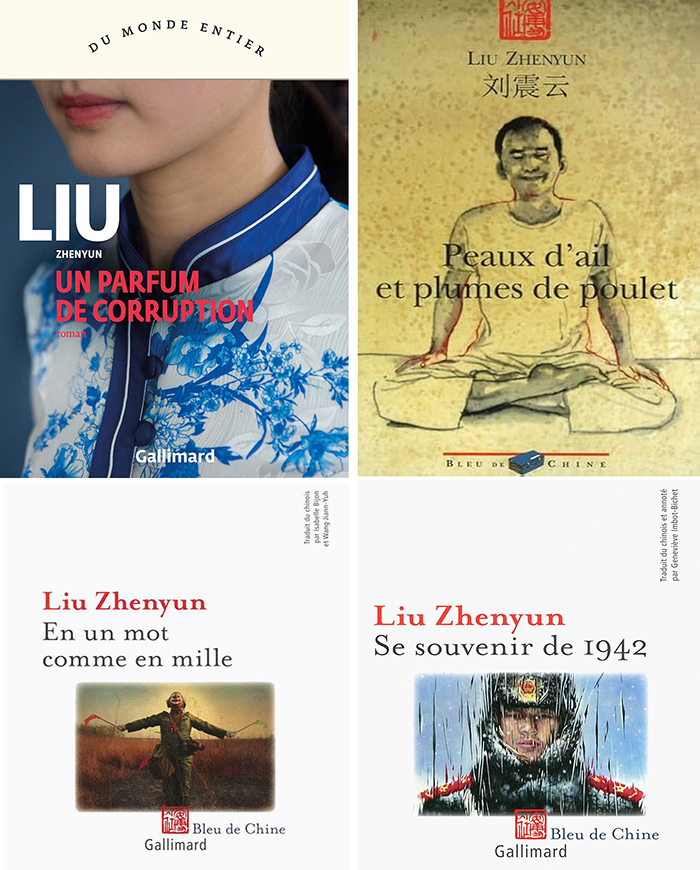

Écrivain majeur de la littérature contemporaine chinoise, Liu Zhenyun est l’auteur d’œuvres traduites dans plus de trente langues, dont Un mot vaut dix mille mots, Je ne suis pas Madame Bovary ou encore Retour sur 1942. Récompensé par le prestigieux Prix Mao Dun, il est aussi professeur à l’Université du Peuple de Chine et passeur subtil entre la Chine rurale et les enjeux universels. À travers une écriture marquée par l’ironie, la lucidité et la tendresse, il interroge la parole, le silence, l’oubli et la dignité humaine. En marge du Festival du Salon des livres de Paris, nous avons réalisé cet entretien. Il revient sur son rapport à l’écriture, à la transmission interculturelle et à la responsabilité de l’auteur.

Vous avez reçu le Prix Mao Dun de littérature. Ce prix a-t-il changé quelque chose dans votre manière d’écrire ?

Pas vraiment. Un prix littéraire est une reconnaissance du passé, pas une boussole pour l’avenir. Ce qui m’importe, c’est toujours la prochaine œuvre. Bien sûr, une distinction comme celle-là peut apporter du courage, mais elle ne doit jamais dicter la création. Une œuvre nouvelle doit porter un contenu nouveau. L’écriture ne doit jamais glisser dans la répétition.

Vos romans traduits en français trouvent un véritable écho. Comment l’expliquez-vous ? Je ne cherche pas à anticiper ce qui pourrait plaire aux lecteurs. Ce sont eux qui, en retour, m’apprennent beaucoup. Quand un roman est publié en plusieurs langues, chaque peuple perçoit différemment un même personnage, un même dialogue. Et c’est dans cette différence que réside la richesse de l’échange. Ce qui touche au plus profond, ce sont les dilemmes humains, les luttes de l’âme. Le cœur de mes livres, ce sont ces questions universelles.

Justement, comment parvenez-vous à rendre les mutations de la Chine compréhensibles à des lecteurs étrangers ?

Je crois que c’est la vérité de l’humain qui transcende les frontières. Retour sur 1942 évoque une famine qui a fait trois millions de morts dans ma province natale. L’histoire se déroule pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, où accepter de manger signifiait trahir. Le dilemme est là : vivre ou trahir ? Ce type de situation parle à tous. Un professeur à Paris m’a d’ailleurs dit que Sartre, dans Paris sous l’occupation allemande, posait une question semblable : une femme monte dans un bus, un soldat allemand lui cède sa place — faut-il l’accepter ? Parfois, les choix individuels sont plus douloureux que ceux des nations.

L’humour traverse vos romans, même les plus sombres. Est-ce un choix délibéré ?

Je n’ai jamais choisi l’humour. On dit même que j’étais le moins drôle de mon village. Mais il y a différents niveaux d’humour : dans la langue, dans les détails, dans les situations, et plus profondément encore, dans la structure du récit, dans l’absurdité des relations humaines. Je crois que derrière une comédie, il y a souvent une tragédie, et inversement. Dans Je ne suis pas Madame Bovary, une femme qui veut simplement corriger une rumeur passe vingt ans à se battre, et finit par faire rire — et réfléchir.

En tant qu’écrivain, vous sentez-vous investi d’une responsabilité sociale ?

Je n’ai pas de pouvoir politique, je ne peux arrêter ni les pas des hommes ni les roues de l’Histoire. Mais je peux écrire. La plupart des gens dans le monde sont oubliés. Et quand on est oublié, on ne parle plus. Ce silence ne veut pas dire absence de pensée : il signifie que les mots sont restés dans le ventre, devenus fardeaux du cœur. Ces silences-là, s’ils sont entendus, peuvent bouleverser le monde sonore. C’est cela, pour moi, la responsabilité d’un écrivain : faire entendre l’inaudible.

Quelle est votre expérience de la traduction et de la réception à l’étranger ?

L’échange avec les lecteurs m’inspire souvent davantage que l’écriture elle-même. À Turin, un homme m’a demandé ce qu’était devenu l’enfant à qui le prêtre italien de Un mot vaut dix mille mots écrivait des lettres. Pour moi, il n’était qu’un personnage secondaire. Mais cet homme m’a dit : « Il est aujourd’hui archevêque du Dôme de Milan. » Ce lecteur avait prolongé le roman au-delà de ce que j’avais imaginé. C’est là que j’ai compris que la véritable création se poursuit dans l’esprit de celui qui lit.

Avez-vous un livre français que vous auriez aimé écrire ?

À la recherche du temps perdu, de Proust. Parce qu’il dilate le temps, transforme la perception du monde physique. Quand le narrateur trempe sa madeleine, six pages passent. Ce n’est pas un effet de style, c’est une trahison du réel — donc une naissance de la littérature. Comme je l’ai dit : là où la vie s’interrompt, la littérature commence.

Vos œuvres sont régulièrement adaptées au cinéma. Que vous apporte ce changement de médium ?

J’ai eu la chance que mes romans soient adaptés par de grands réalisateurs comme Feng Xiaogang, et joués par des acteurs remarquables — Tim Robbins, Adrien Brody, Ge You, Chen Daoming… Leurs lectures, leurs interprétations m’ont appris énormément. Le théâtre aussi est une source féconde : quand une œuvre est transposée dans un autre langage artistique, cela ouvre des territoires que le roman n’a pas encore explorés. Et souvent, cela fait revenir les lecteurs au livre.

Et vos projets à venir ?

Je souhaite que chaque nouvelle œuvre emprunte un chemin différent. Dans Des plumes partout, Retour sur 1942, Je ne suis pas Madame Bovary, Les enfants de l’ère du buzz, Un jour est un automne, j’ai toujours cherché à ne pas me répéter. Chaque livre a ses défauts. Ce sont précisément ces défauts-là qui donnent envie d’écrire le suivant.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes écrivains chinois ?

Lire. Lire de bons livres. Et surtout : le travail se fait en dehors de la poésie. La littérature a besoin de philosophie. Un bon écrivain doit aussi être, à sa manière, un intellectuel. Et c’est ce que l’université peut offrir.

*SONIA BRESSLER est fondatrice de La Route de la Soie-Éditions